|

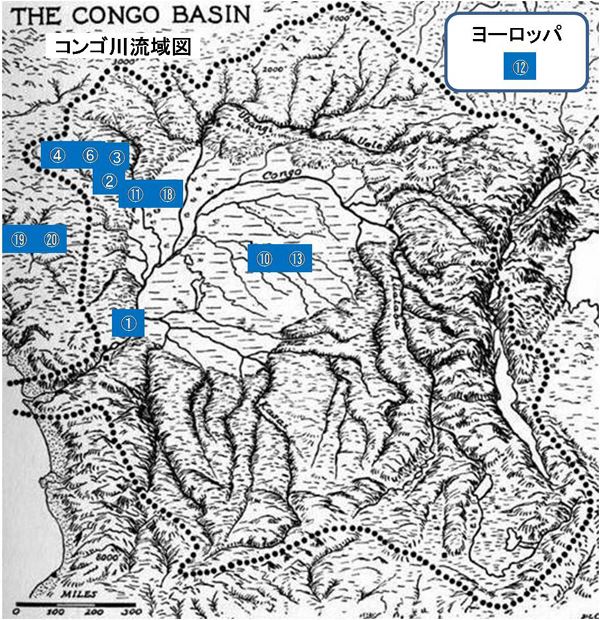

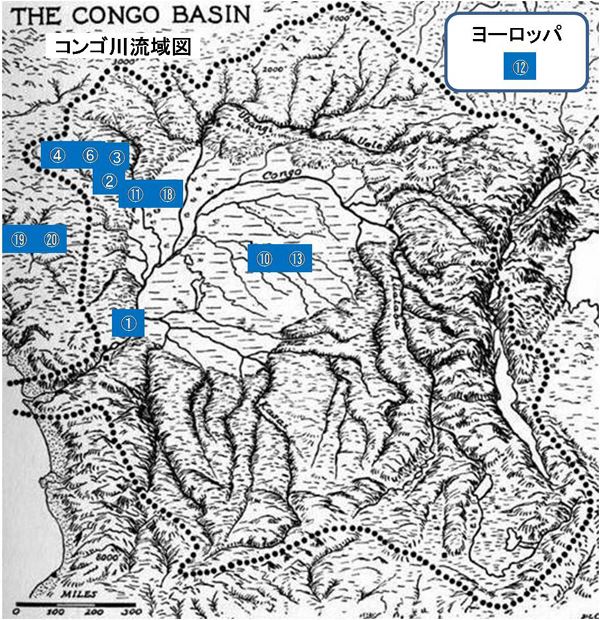

アフリカ大陸の中でも、赤道直下の西中央アフリカは最も低く凹んだ部分である。かつては海であったという説さえあるコンゴ盆地には、「全てを飲み込む川」という意味であるコンゴ川(地点1)が横たわり、その北西端にはコンゴ川の数ある支流のひとつ、サンガ川が流れる(地点2)。サンガ川流域は、中央アフリカでも分厚い熱帯雨林と、とりわけ湿地帯に覆われている。森の間を縫って、大小無数の小河川が大小さまざまな湖沼とともに水系のネットワークを作っている(地点3)。

この熱帯雨林が卓越した地域には、先住民であると考えられている、バカ人、アカ人などのピグミー系狩猟採集民と、バントゥー語を話し焼畑農業を基盤に漁労や狩猟採集を行ってきたバクウェレ人、バコタ人、ファン人、ボダンダ人、などの農耕民と呼ばれてきた人々、それに川沿いに分布が限られるが、様々な民族集団からなる漁労民が住んでいる。

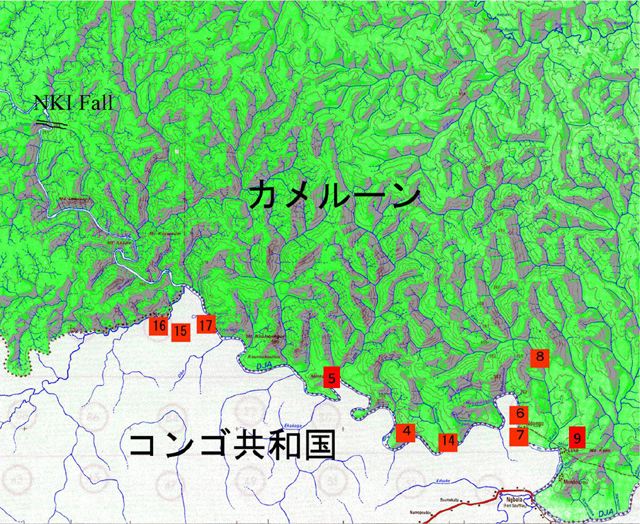

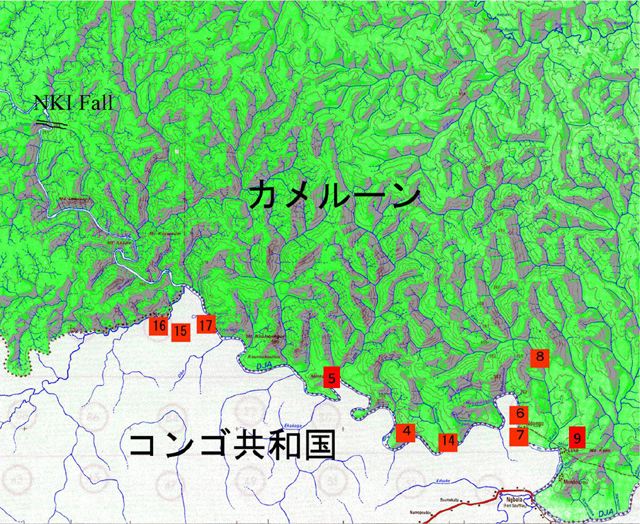

年に2回来る雨期のうち、特に3か月近くにおよぶ大雨期には、川の水が森の奥深くまで侵入し、川べりの森は水で満たされる。コイ科やヒレナマズ科(地点4)の魚たちは、この増水期を逃さず森の中に入り込み、森の果実や昆虫を採食するとともに、交尾・産卵・孵化という繁殖の営みをおこなう。

大雨期の後に訪れるのは、大乾期である。わずか数週間の間に、森から川へと水が落ちてゆく。魚たちも、新しく生まれた稚魚とともに、本川へと戻る。人間は、この魚の動きを捉えるために筌や簗など、様々な罠を小河川の川口に仕掛ける(地点5)。

いったん、水が引いてしまうと、森の中には数多くの水たまりが残される。この水たまりの中に取り残された魚たちを狙って(地点6; 地点7)、あるいは水量の減った小河川の深みに潜む魚たちを狙って(地点8)、掻い出し漁が行われる。メインのターゲットとなるのは、ゴロと呼ばれるClarias属の数種のヒレナマズである(地点9; 地点10)。

掻い出し漁の主役は、おもに女性と子供たちである。掻い出し漁は、アフリカの熱帯雨林のあるところにはどこにでも見られるといってよい位に幅広い分布をみせ、森の文化として人々の生活の奥深くに根を下ろした漁労である。

魚たちの中には、あるいは乾期には川べりの泥の中に潜り込んで次の雨期を待つものたちもいる。すっかり熱帯での「冬眠」生活を決め込むアフリカハイギョと呼ばれるProtopterus属(地点11; 地点12; 地点13)を筆頭に、サカサナマズ類、ギギ科のAuchenoglanis属の一部、アフリカデンキナマズなどである。こういった魚たちは、直接掘り棒や山刀を使って収穫される(地点14)。

乾期の後半にもなって、十分に水が引くと、中小河川の深みに集まる魚を狙った魚毒漁が行われる。魚毒の材料になるのは、樹木の樹皮や果実、つる植物の幹など様々な種類の植物である(地点15)。これらの植物に含まれるアルカロイドなどの成分で魚を痺れさせておき(地点16)、動きが鈍くなったり水面に浮いてきたところをすかさずすくいとったり、大きな魚は銛で突く(地点17)。

ジャー川からンゴコ川へ、ンゴコ川からサンガ川へ、そしてコンゴ川へと川を下ってゆくと、川幅は大きくなりまるで海のように見える。1900年代に入り、ナイロン製の漁網や工業生産された大型の釣り針が普及するまでの長い間、森の人々は本川の魚には自由に手をつけられないできた。それまで、本格的にコンゴ川本流を泳ぐ魚をとらえることができたのは、特殊な定置筌漁の技術を発達させたワゲニアと通称されるごく一部の専業漁労民にすぎなかった。

森と川を往来する魚たちは、森に生きる人々の日々の貴重なタンパク源として重要な役割を果たしてきた。自然保護といったグローバルな目的のために、野生獣肉の食用利用が規制されたり、あるいは過剰な狩猟圧のために野生動物の減少がみられる中、その重要性は今後増してゆくことはあっても減ることはないだろう(地点18)。

かつて、ガボンの森の中で小さな病院を開いたシュバイツァー博士は、『水と原始林のあいだに』という表題の本を著し、この地域を端的に表現した(地点19; 地点20)が、現在でも西中央アフリカの森に生きる人々の生活は水と森の織り成す季節感のなかにある。

↑ページトップへ

|